ヘッドフォンアンプのその後

以前に作った激安アンプによるヘッドフォンアンプ。じっくり聴き込むと、聴き疲れする。ある程度音量が上がってくると音が「濁る」というか「ざらつく」感じ。昔は、ダメなアンプはハムやホワイトノイズが乗っているとか、周波数特性が悪いとかだったので聴けばすぐに分かったものだが、今時はこういう微妙な違いになるのだ。

実は少し前に、移動中に使うアンプ(Bluetoothでスマホから音楽を飛ばすもの)としてFIIOのBTR15というのを買ったのだが、

これが調子が良い。これの前はもっと安いものを使っていたのだが、やはり「濁る」というか「ざらつく」感じで、たいしてボリュームを上げてもいないのに妙にうるさく感じ聴き疲れしてしまう。

そこで家でももう少しちゃんとしたヘッドフォンアンプにしてみようかと探してみる。このBTR15にはバランス出力(4.4mmジャック)があって、試しにこちらを使ってみると音が良くなったように感じる。原理的には左右のセパレーションが良くなるだけで、果たして音が良くなるものなのだろうかとも思うのだが、でも良いと感じてしまうのだから仕方が無い。バランス出力のものを探すことにする。ただバランス出力のものは、極端にコスパ重視のものか、極端に高級路線のものが多いようだ。

そんななかで見つかったのがこれ。

どうやら昔、雑誌のおまけで付いてきたものらしく、ヘッドフォン出力としてアンバランス(3.5mm)とバランス(XLR)の両方が付いている。ただしオペアンプはアンアバランスの方だけにしか付いていないので、バランス出力したかったら自分で差してねという仕様になっている。部品代考えても500円は破格なので2つ確保。

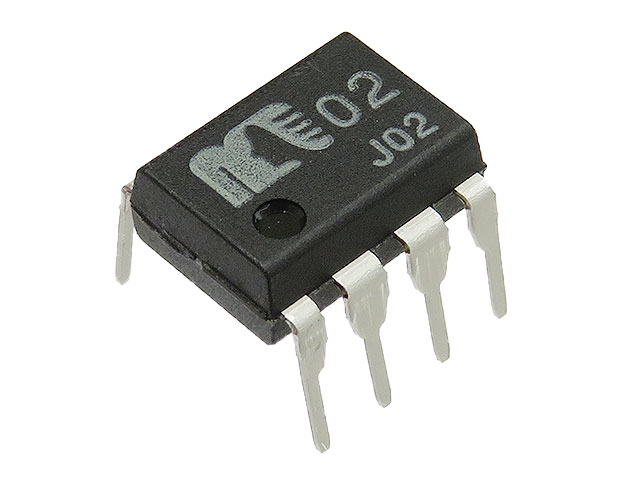

オーディオ用オペアンプは自分の世代だと4558が思い浮かぶが、そういえば秋月にやたらと高いオペアンプが出ていたなと探してみる。

3000円以上するオペアンプ。しかもせっかく2回路入っていてもバランス駆動だとGNDを別にしないといけないから2つ必要という贅沢。まぁそれでも全部で1万しないわけなので注文。

電源はマイクロUSBで5V。普通に昔のスマホ充電器が使える。ノイズを気にする人はモバイルバッテリーを使うそうだが、意味あるんだろうか? そもそもモバイルバッテリーだって中のリチウムイオン電池の電圧を5Vに昇圧するためにDC-DCコンバータが入っているわけで、大して変わらん気がするんだよね。まぁ実際に聴いてみて問題がありそうなら考えれば良いだろう。

最後にケーシングだが、このように部品位置が決まっている基盤用に後からケースに穴あけするのはかなり面倒で、微妙に位置がズレたりする。といって裸のままだとショートの危険があるので、8cm角のアクリル板を2枚買って、スペーサとゴム足を付けた。

半日ほど試聴してみたが、良い感じ。聴き疲れしない。

ちなみに、この基盤、アナログ入力はRCAと3.5mmのジャックがあるのだが、なぜかRCAの場合はボリュームを迂回してしまうようだ。ボリュームを使いたいなら3.5mmジャックの方を使う必要がある。

るいもの戯言

るいもの戯言